Kindheit und Jugend

Archiv

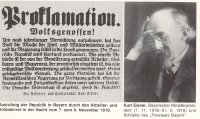

3.3 Josef Felder erlebt im April die sozialistischen Räterepubliken in Bayern

Josef

Felder war absolut gegen diese Räterepublik

eingestellt: „Was sie taten, verstieß gegen mein Ordnungsgefühl.

Etwa wie sie alle Akten aus dem

Polizeipräsidium auf die Straße warfen und verbrannten und all diese

Geschichten. Ich musste einmal in einem dieser Demonstrationszüge mitmarschieren,

zu denen die Mitarbeiter aller Betriebe genötigt wurden. Sobald es ging,

verdrückte ich mich in eine Seitengasse. Ich war der Meinung, die

Sozialdemokraten hätten entschiedener eingreifen müssen, um diese

kommunistische Räterepublik zu verhindern.“

Über die Münchener Vorgänge geisterten wahre Schauermärchen durch ganz Deutschland, die konservativen Kräfte waren alarmiert, die Reichswehr und Freikorpstruppen wurden mobilisiert. München war von der Lebensmittelzufuhr abgeschnitten, überall patrouillierte die Rote Armee auf den Straßen, wer München verlassen wollte, benötigte eine Genehmigung. Kritiker wurden sofort verhaftet. Mitte April begann ein brutaler Bürgerkrieg, eine eilig aufgestellte „Rote Armee“ stand Freikorpstruppen und regulären Truppeneinheiten gegenüber. Auf beiden Seiten kam es zu Geiselerschießungen und brutalen Misshandlungen. Am 2. Mai eroberte die „weiße Armee“ München. Die Mitte März vom Landtag gewählte Regierung Johannes Hoffmann (MSPD), die mittlerweile nach Bamberg geflüchtet war, kehrte zurück.

Josef Felder erlebt den TerrorJosef Felder flüchtete in dem Chaos zu seiner Tante und seinem Onkel „Zwegerl“, einer Schwester seiner leiblichen Mutter in die Falkenstraße in der Au, wo auch sein Bruder Toni aufwuchs. Von dort aus verfolgte er die Ereignisse. Frauen brachten den sich verteidigenden Kommunisten in Eimern etwas zum Essen, ehe ein Panzerzug der „Weißen“ vom Münchener Hauptbahnhof aus vorfuhr und die am Bahndamm liegenden Kommunisten unter Beschuss nahm. Die weißen Garden durchkämmten Häuserblock um Häuserblock und liquidierten Angehörige der Roten Armee, auf Hinweis von Josef Felders Onkel auch einen jungen Mann, der Handgranaten versteckt hatte. Versehentlich ermordeten die „Weißen“ sogar 21 Mitglieder des katholischen Gesellenvereins, da man sie für „Spartakisten“ gehalten hatte.

Die Bilanz der Gegner der Revolution war furchtbar. Mehr als 600 Tote wurden gezählt, überwiegend Spartakisten, die zumeist ohne standrechtliches Urteile erschossen worden waren. Der bei der Niederschlagung der Räterepublik zum Vorschein gekommene Hass vergiftete noch lange die politischen Verhältnisse in Bayern. Die Rätedemokratie war in den Augen der Sieger diskreditiert. Die Tatsache, dass führende Vertreter Juden gewesen waren, verstärkte nur noch den Antisemitismus der deutschen Gesellschaft. Für die nach dem Ende des Ersten Weltkrieges beginnende Bewegung des Nationalsozialismus bedeutete das nationale Trauma der Revolutionszeit eine wichtige Starthilfe.

Josef Felder blieb nach

dem blutigen Ende der Revolution

noch bis Anfang Juli Revolutionäre Phasen in Bayern vom 8.11.1918 bis 2.05.1919

Text von : Christian Heidinger, Christoph Jung Literatur:

|

Heirat und Familiengründung

Heirat und Familiengründung